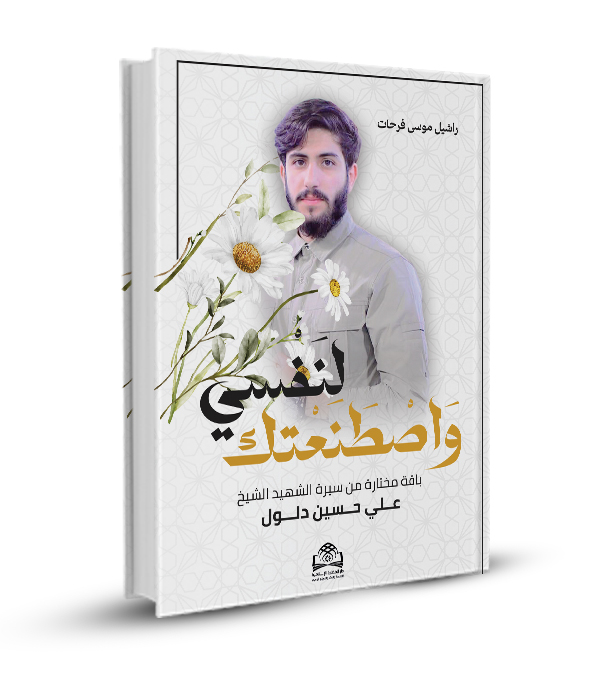

واصطنعتك لنفسي

علي، طفل كالنور، انضم إلى كشافة الإمام المهدي(عج) وهو في الرابعة من عمره، صغير الجسد، كبير القلب، فمنذ تلك اللحظة، قادته فطرته إلى حيث الطمأنينة الأولى.

يمضي وقتًا طويلاً في الكشاف، وما إن يعود، حتى يُسرع بخطاه الصغيرة نحو مسجد قريته في حارة الفيكاني، برفقة صديقيه المقربين: أحمد بدرا وعباس الموسوي، ليقضوا سويًا ساعات من السكون في حضرة الله.

ووالدته تراقبه بنظرات القلق والافتخار وقلبها يطوف حوله. تنظر طفلًا في هذا العمر يختار المسجد موطنًا لوقته بدلًا من اللعب واللهو، فعندها أدركت أن ما في طفلها لم يكن مألوفًا قط، فعلي - كما ستعرفه لاحقًا - مشروع شهادة، يمشي بثبات نحو الله.

لم يكن كسائر الأطفال، فعندما بلغ السادسة من عمره، بدأ يطرح أسئلةً تُثقل كاهل الكبار، وتربك حتى مَن ظن نفسه ملمًّا بالسيرة والتاريخ.

كانت أغلب تساؤلاته تدور حول كربلاء الإمام الحسين(ع)، والمعاني العميقة، التي لا يُفترض بعقل صغير أن يُدركها قائلاً:

- لماذا خرج الإمام الحسين(ع) من مكة؟

- لماذا قدم أولاده؟

- لماذا قُتل وهو على الحق؟

وغيرها الكثير من الأسئلة التي كانت والدته تحاول الإجابة عليها، فتشرح ما تعرفه ببساطة، ظنًا منها أنه لن يستوعب أكثر مما تقول بحكم صِغر سنه، لكنها كانت تندهش في كل مرة، حين تراه يُصغي بانتباه، ثم يُعيد ما سمعه بطريقته الخاصة، وبأسلوب طفولي ناضج.

بعد كل حديث، يخرج إلى الحي، يجمع أصدقاءه من حوله، ثم يأخذ دور الشيخ، يقف بينهم بكل وقار ويلقي كلماته عليهم. تارةً يخبرهم عن الإمام الحسين(ع) وتارة يقرأ على مسامعهم مجلس عزاء حُسيني.

كان شديد التعلق بالمناسبات الدينية وولادات الأئمة(ع)، وكأن قلبه الصغير خُلق ليخفق لهم، فيجمع من مدخوله البسيط ليُطعم الناس على حبهم، وتشاركه والدته في هذا العطاء، لتبارك نيته بقلب الأم الحنون.

وقبل محرم بشهر، يبدأ بالإلحاح على والدته:

- أمي، أريد أن أشتري الثياب السوداء، عاشوراء تقترب!

وما إن يبدأ شهر الحزن، حتى لا تراه في المنزل، فكل وقته في الكشاف، يخدم ويُعين.

تسأله والدته:

- ماذا تفعل في الكشاف كل هذا الوقت يا علي؟

- أٌعينهم يا أمي فهذا شهر الحسين(ع) ويجب علينا أن نخدمه.

وقد روى أحد قادة الكشاف الذين رافقوه في تلك الفترة، أن علي ورغم صغر سنه، كان يحمل ما يفوق قدرته بهدف المساعدة والتعاون، محبًّا للسؤال، فضوليًا في الخير، يريد أن يفهم كل تفصيل، لا ليعرف فحسب، بل ليُتقنه إن طُلب منه، ويُخلص فيه إن أُوكل إليه.

أما عيدُ الأم فكان مقدساً عنده، ففي الرابعة من عمره، حمل أولى هداياه لها وكانت علبة دبابيس لحجابها، وفرحته بتقديمها لها فاقت قيمتها.

أما في الخامسة، جمع ألف ليرة لبنانية، وأهداها منفضة سجائر صغيرة لتزين بها غرفة الضيوف، ويُفرح قلبها بأي شيء. ولم يمر عيد أم إلا ومنحها شيئًا من قلبه.

لكن في عمر الثانية عشرة، كتب موقفًا لا يُنسى، اقترب منها قبل العيد بأيام حاملاً الحصالة في يديه، طالبًا منها:

- أمي، افتحي الحصالة.

تردّدت، ككل أم، أرادت أن تُبقي المال لطفلها، لكنه أصرّ بثباتٍ لطيف.

فتحاها معًا، وكان فيها أربعة وتسعون ألف ليرة، فنظر إليها ملحًّأ أن تُقسِم بأنها ستنفذ ما يريد.

ضحكت، ثم رددت، غير مدركة ما سيطلبه. فقال: هذا يعني أنكِ قطعتِ وعداً على عيناي بأنكِ سترتدين العباءة.

تجمّدت الأم للحظة، نظرت إليه، أمسكت المبلغ وضعته داخل الحصالة، قبّلته، وطلبت منه الخلود إلى النوم، فنظر إليها، وردد كلماته: لكن أنتِ أقسمتِ على عيناي.

توجهت إلى فراشها، لكنها لم تنم تلك الليلة، تفكر في كلمات ولدها التي حملت من الوعي ما يفوق سنه. وفي صباح اليوم التالي، ارتدتها كما أراد علي، و لم تكن مجرد عباءة، بل عباءة وعد قُطع على عينيّ علي.

تقول والدته اليوم، بحرقة تفخر بها:

- منذ أن كان في السابعة من عمره، كنتُ أقول لوالده: أنا لا أُربي طفلاً عاديًا، أنا أُربي شهيدًا.

كأن قلب الأم كان يرى ما لا يُرى، ويُعدّ قلبًا للحسين، وروحًا للفداء.

تعليقات الزوار